黄广银31岁,是彭阳县城阳乡刘河村人。他的父亲是十里八乡小有名气的木匠,家中常年堆放着各种工具。从黄广银记事起,他没事就喜欢往父亲的工具堆里钻,拿着一枚煤钉子、一小节铅笔等涂涂画画。“说来有趣,我的姐姐和妹妹对这些东西从来不感兴趣,只有我乐此不疲。”黄广银笑着说,言语间透露出对于绘画的痴迷。

上小学后,父亲看出了儿子这份执着的热爱。有一次到县城,他特意从新华书店买了几本书回来,让黄广银照着画,其中有一本是蜡笔画,黄广银尤为喜欢。这本书上有一段序言写得很好,他就把书一直揣在身上,就连去山上放羊时也会带着,在羊群啃草的窸窣声中,一遍遍背诵,一次次描摹。

考入固原一中上高中,是黄广银艺术人生的转折点。他终于告别了“野路子”,开始系统性地接受美术教育。然而学校的课程远远无法满足他的求知欲,他经常利用周末时间,到学校门口的新秀书店、席殊书屋等地看书、买书。后来觉得不过瘾,还会到固原商城门口的旧书摊、报刊亭去蹭书看,顺便淘一些廉价的旧书。高一第一学期结束后,黄广银决定走专业美术特长生之路,他的任课老师也在学业上给予他很大的帮助。

2015年,黄广银以优异的成绩考入海南大学艺术学院。从黄土高原到热带海滨,环境的变化带来了全新的文化冲击与艺术视野。在大学里,他不仅精研专业课程,同时对选修的书法课也很感兴趣。本班的书法课结束了,他就到其他班级的书法课上旁听。久而久之,他的勤学与坚持引起了老师的注意,主动与他交流,鼓励他深入钻研。在老师的推荐下,黄广银花21元购买了一本《泰山刻石》字帖,开始接触篆书。下课后,当室友们聚在一起打游戏、聊天时,他就开始临摹字帖。字帖书里的164个字,他来来回回书写练习,整整四年从未间断。这份坚持很快便结出了果实,黄广银得知固原市举办书法临帖展,便抱着试一试的心态寄回了作品,没想到首次投稿便成功获奖,这给了他莫大的鼓励。

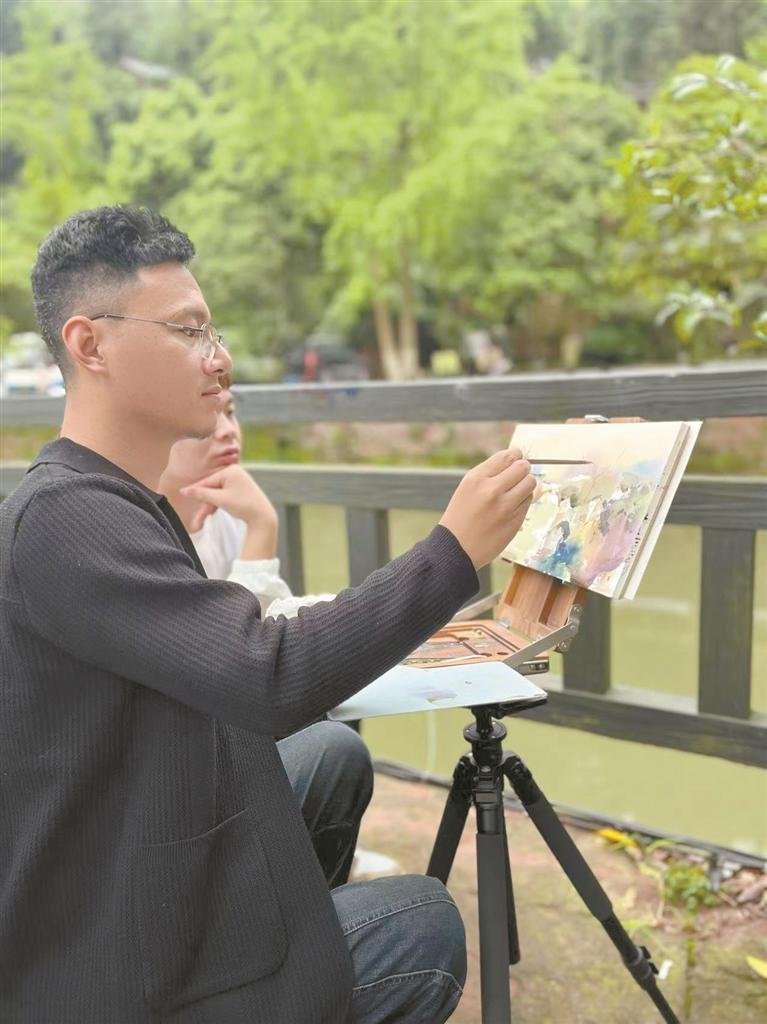

大学毕业后,黄广银先后在宁夏银川、河南焦作、重庆等地工作,以教授孩子们水彩画为业。然而走得越远,故乡的召唤愈发清晰。2023年,黄广银心系家乡,选择回到银川工作,在全国连锁的一家画室任教,专注于培训高考美术生。他的艺术梦想,找到了另一片开花结果的土壤。教学相长,他很快证明了自已的实力。在他代课的第一年,学生武学军一举考上了全区的色彩状元,最终被湖北美术学院录取。这份成绩给黄广银带来了职业上的成就感,更有一种薪火相传的欣慰。但比培养出美术人才更令他自豪的,是他作为教师对学生心灵的守护。学生小娜(化名)因学习压力大、自身性格等原因患有抑郁症,一度徘徊在崩溃的边缘,甚至有过轻生的举动。黄广银没有说教,他用艺术家特有的敏感与师者的仁爱,耐心开导、默默陪伴,还叮嘱其他同学给予关爱,为小娜营造了一个安全、温暖的环境。终于,阳光一点点驱散了阴霾,小娜不仅病情得到控制,专业课上更是进步很大,最终考入湖北美术学院。“谢谢你黄老师,当年没有放弃我。”前段时间,小娜发来的这条信息,是黄广银职业生涯中珍贵的“勋章”。因为年龄相近、性格开朗,黄广银和很多学生从师生相处到成了朋友,即使不再代课也依然保持着联系。“这种感觉很棒,内心很充实。”黄广银说。

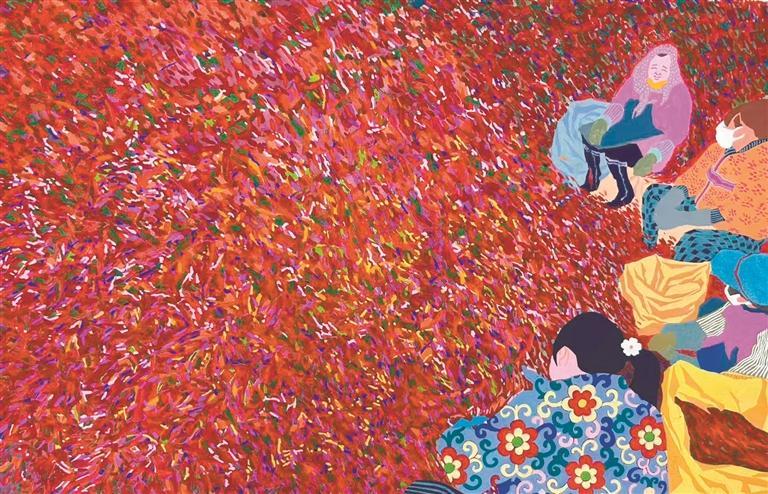

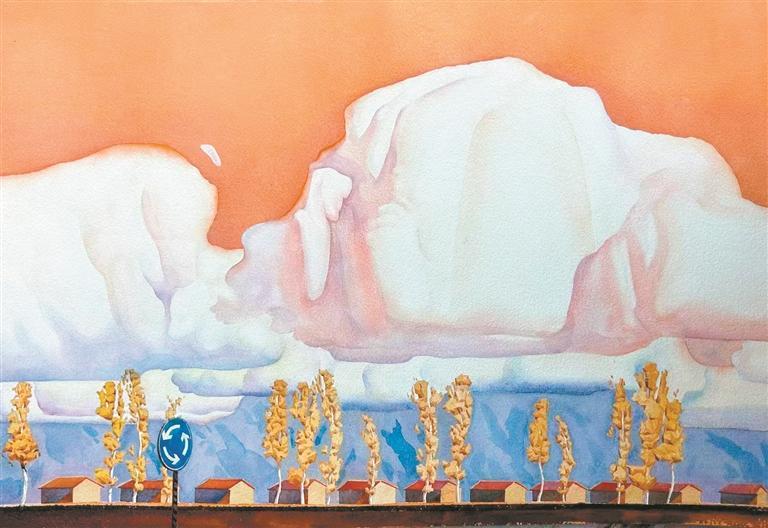

如今,黄广银是宁夏美术家协会会员、宁夏书法家协会会员、宁夏美协水彩艺委会副秘书长、海南省美术家协会会员等。多年来,他的各类作品频频获奖。2016年,水彩作品《维吾尔族少女》获海南省第二届小幅水彩画作品展优秀奖;2018年水彩作品《物语》入选庆祝宁夏回族自治区成立60周年全区美术作品展;2019年书法作品获“壮美70年美丽新宁夏”庆祝新中国成立70周年书法美术作品展二等奖、水彩作品《望见亲人》和陶瓷作品《贺兰魂》入选第十三届全国美术作品展宁夏预展;2024年水彩作品《源·西夏文》入选第十四届全国美展宁夏美术作品展、书法作品获第十届迎新春全区群众书法绘画摄影大赛三等奖等。

从走出当年贫困的小山村,到远赴美丽的海滨城市求学,再到如今返回家乡回报社会,黄广银笑言自己回到了梦想开始的地方。“于我而言,热爱美术是我终生的追求。”黄广银说这句话时,语气坚定而纯粹,“我将继续以家乡的山水景观、风土人情及民俗风貌为主要素材,创作出更多更好的作品,从而追逐我的梦想。”

记者手记:

初识黄广银,缘于一年多前,我无意间在一微信公众号上看到他的一组画作。画中是再熟悉不过的家乡风物:层层叠叠如大地指纹般的旱作梯田,农民看到庄稼丰收后溢出画面的喜悦,还有幽深宁静的乡间小巷等等,作品色彩或明媚热烈、或淡雅宁静,有一种接地气的真诚与温暖,一种对脚下土地深沉而无言的爱。我当时笃定地想,作者一定是一位历经岁月、默然耕耘的“老”画家。

因文化版面《萧关艺苑》栏目之故,我需寻访本土艺术家,便第一时间想到了黄广银。一番周折后,我联系到了他本人,电话那头传来了富有朝气的年轻嗓音。这份巨大的“反差”,让人感到意外更充满了好奇。愉快的交流过后,让我真切地感受到:原来那些浸润着土地深情、充满生命质感的笔触,并非岁月沉淀的专利,也同样可以奔涌于“80后”“90后”青年的画笔端。他们正以一种更自信、更真诚的姿态回归本土,用属于这个时代的语言,讲述着不曾老去的家乡故事,表达出对故土的热爱和眷恋。(记者:胡 欣)