编者按:

截至2024年底,我市户籍人口146万,60周岁以上户籍人口19.76万人,占总人口数的13.5%,“十四五”老年人口增长变化分析研究表明,预计2030年我市60岁以上老年人将达到23.59万人,进入中度老龄化社会。

随着人口老龄化日益加剧,如何让老年人老有所养、老有所依、老有所乐、老有所安,已成为社会各界普遍关注的一项重点民生工作。近年来,我市多措并举优供给,多点布局强服务,老龄制度体系逐步完善,老年人健康服务水平明显提升,老年人的精神文化生活愈发丰富,老年友好型社会建设实现新突破。

岁岁重阳喜,最美夕阳红。值此重阳佳节和全国第十三个“老年节”来临之际,记者走进社区、老年社团、老年大学等,围绕社区养老、“60”后新老人的精神文化生活、养老多元化需求等话题,与老年人对话,感受他们的幸福养老生活,倾听他们的期盼和心声。

温情守候每户老人

午后的暖阳透过窗棂洒向房间,85岁老人李兰银正眯着眼睛晒太阳。“妈快出来,你的‘娘家人’来了。”听到儿子潘维银的喊声,老人抬起头露出期待的笑容。原州区北塬街道文化巷社区党委书记高冠茹和社区工作者提着大米、油等物品,笑盈盈地从门外进来。这样的场景,在这个社区里再寻常不过。

“社区工作人员很负责,忙了打电话问好,闲了就上门转转。”潘维银陪在母亲身旁,语气里满是感激。“连医生都说,我妈这个年纪能保持现在的状态不容易,多亏了社区的关心。”李兰银安静地坐在窗边,虽然言语不多,但她熟悉这些“娘家人”的脚步声,就像熟悉秋日里温暖的那缕阳光。

高冠茹的记事本上,密密麻麻地记录着每家每户的需求:徐规华的老伴卧床,一天要用七八片护理垫,我们帮忙办理了残疾证。独居老人家里的水罐坏了,我们连夜找人修。养老认证、残疾补助申请,都要上门办理……这些看似普通的小事,串联起社区养老服务的点点滴滴。

“他们一时说不清楚想要什么,但通过聊天,我们能发现他们真正需要什么。”高冠茹说。为此,社区工作人员都兼具“一人两身份”:既是社区工作者,也是社区网格员。他们对各自负责的300户至500户老人情况了如指掌——从健康状况到子女联系方式,甚至每位老人有什么兴趣和爱好,都会记在心上。

10月27日,社区开展了“浓情重阳进家门”活动,30户特殊老人成为主角。社区工作者和志愿者带着米、油、急救包,医护人员现场为老人测量血压、血糖,还根据老人的喜好陪他们下棋、聊天。但这不止是重阳节一天的“仪式感”。“平时我们会通过日常走访解决问题,在春节、重阳节等节点就把平时的关怀集中传递给大家。”高冠茹解释。

76岁的杨月琴拉着志愿者的手,眼里闪着光:“社区活动我都想参加,虽然我不会唱歌跳舞,但去凑个热闹心里也高兴。”她的话道出了许多老人的心声:其实他们渴望的不仅是物质帮助,更多的是需要有人陪伴和社会。为此,社区特意设计了适合不同年龄段老人的活动,有手指操、趣味运动会、手工课等等。“哪怕只是陪他们聊聊天,听他们说说心里话也是一种关爱。”高冠茹说。

夕阳西下,走访结束的社区工作者回到办公室,在笔记本上更新着当天的记录:李奶奶降压药快吃完了。杨爷爷希望有人陪他去公园……这些琐碎的记录,编织成了一张温暖的守护网。在这个社区,尊老敬老不是一句口号,而是十年如一日的敲门声,是记得哪位老人需要什么药的细致,是听老人絮叨家常的耐心。

重阳节一年只有一天,但真正的关怀,早已融入社区平凡的每一天之中。当一扇扇家有老人的门被叩响,传递的不仅是问候,更是一座城市朴素的温情。夜幕降临,社区里的灯火次第亮起,那些被温暖过的心灵,正在这片土地上静静安放。

持续5年的重阳聚会

“今天特别开心,和这么多人一起过节,真是温馨又热闹。”10月23日一大早,78岁的樊慧义系上领结、穿上燕尾服,准备为老伙伴们表演他的“拿手绝活”。这是他第一次在大集体中过重阳节,与40多位辖区同龄人共赴一场温暖之约。

当天,原州区北塬街道育才社区举办“情暖重阳敬老爱老”主题活动,这已是社区连续第五年举办重阳节活动。辖区老人从最初的心有抵触到现在积极参与,与社区携手打造了集表演、美食、祝福为一体的温馨聚会。5年来,每逢端午、中秋、春节等传统节日,老人们就会相聚一堂,感受社区大家庭带来的温暖和关爱。

9点刚过,仔细打扮过的老人们走出家门,在志愿者的指引下陆续到场。伴随着美妙的吉他旋律响起,社区志愿者用温柔的唱腔唤起了老人们对青春时光的美好回忆,令人久久沉浸。这时,樊慧义洪亮的笑声唤醒了大家,眼前只见火光腾起,先是一只白鸽从一幅画框中飞翔而出,然后一张白手绢里“长”出鲜艳的玫瑰花来,接着绳子的打结处凭空移动、掉落……一个个神奇的近景魔术让老人们睁大眼睛,惊叹之余不禁大笑,掌声连绵不绝。大家在享受社区准备的美食之余,互动游戏接连上场。“套圈圈”游戏中,老人们白菜萝卜土豆各有所爱;“幸运滚滚来”游戏里,易拉罐滚动出各种奖品,老人们还收获了社区特意准备的向日葵、石榴果等钩织手工艺品,象征着生活幸福、团圆美满。“今天中午的食材有了,土豆炖牛肉、白菜炒粉条。”老人马德花拿着套圈赢得的土豆和大白菜笑着告诉一旁的伙伴。

为了不断增强老人群体的社区归属感,近年来,育才社区通过举办义诊、理发、按摩、法律咨询等社区志愿服务活动,为辖区老年群体提供针对性服务。同时结合重阳节、端午节、春节等传统节日举办各种主题活动,帮助老年人构建和谐邻里关系,让他们共享幸福美好的晚年生活。“我们还发掘了一批老党员和老年热心居民,成为社区‘银龄志愿者’,与社区网格员一同关注居民需求,成为社区治理的深度参与者,携手共建和谐幸福家园。”育才社区党委书记孙淑娟说。

在老年大学重启人生的“高光时刻”

秋日晨光透过明净的玻璃窗,在地面铺开斑驳的光影。在“塞上乐龄”老年大学原州区文化巷社区老年大学分校的舞蹈练功房里,学员吕梅早早来到教室,做好上课前的准备工作。57岁的吕梅,退休前是固原三中的一名语文教师。“从站在讲台传授知识,到在练功房学习舞蹈,这个转变让我找到了退休生活的意义。”吕梅笑着说。

习惯了紧张的毕业班教学,现在突然清闲下来,吕梅一时难以适应,整天待在家里坐立不安。“看着学校的方向不由得着急,总觉得这个时间点应该在教室里领着学生读课文。”回想起前年刚退休那会,吕梅依稀记得当时的失落感。

抱着“解闷”的心态,吕梅起先后报名参加了声乐班、舞蹈班。在这里,吕梅不仅重拾学习的乐趣,更找到了久违的集体归属感。“姐妹们互相学习,你教我一个动作,我指点你一个节拍,这种互帮互助的氛围,让我想起了在学校和同事一起备课的时光。”

舞蹈教师马雪艳被学员们的学习热情深深打动。“这些学员的积极性和认真劲特别让人感动,比如有时我稍晚到教室,看见大家已经自发开始练习;有时下课了也顾不上休息,追着我问动作细节,那种求知若渴的状态,不输年轻人。”马雪艳原本在校外经营艺术培训机构,得知社区老年大学需要舞蹈教师后,她毫不犹豫地选择加入。“和大家相处的过程中,我从她们身上学到了‘活到老学到老’的精神。”

然而,学习舞蹈对于平均年龄60岁的老年学员们来说并非易事。吕梅还记得刚开始练习基本功时的艰难,“压腿时大家都疼得直叫,但我们没有放弃,而是互相鼓励共同进步。”舞蹈动作“下叉8厘米”的标准,曾是横在许多学员面前的一道坎,但通过数月的坚持,现在大部分学员都能做好这个动作。“虽然腰疼腿疼,但不能‘玻璃心’,还是要挑战自己。”吕梅说。这种克服身体局限、最终掌握技能的过程给她带来了成就感。

今年9月,“塞上乐龄”老年大学原州区文化巷社区老年大学成为自治区“老年大学进社区”项目的试点单位。这所藏在居民区里的800余平方米校舍,如今已成为辖区老年人的精神文化高地。学校开设了合唱、书法、乐器、舞蹈和非遗制作5门课程,聘请专业教师和民间艺术家授课。“我们的课程设置始终紧跟老年人需求。”社区工作人员贾苗介绍,“除了传统课程,还增设了非遗制作课,未来计划开设剪纸、刺绣等内容更丰富的课程。”

在这里,学习的边界被不断拓展。吕梅感慨地说:“当了半辈子教师,生活技能反而生疏了。在这里大家会分享怎么做美食、如何打理家务,集体氛围其乐融融。”

随着我国进入老龄化社会,老年教育需求日益增长。“一座难求”成为老年大学的常态,这背后是银发群体对“老有所学、老有所乐、老有所为”的深切渴望。“我们希望帮助老年人保持活跃的思维和健康的生活方式。”贾苗说,“今后,我们将进一步完善人才结构,开设更多专业课程,真正实现‘老有所乐、老有所为’的办学目标。”

如今,吕梅的退休生活比上班时还要充实。“周一舞蹈、周二声乐、周末还有社团活动,时间排得满满当当。”更让她欣慰的是,家人对她的新生活十分支持。“儿子说,只要我身体健康、心情愉快,他就高兴。”

舞蹈课上,吕梅和她的“同学们”随着音乐翩翩起舞。她们的动作或许不够专业,但每个转身、每次展臂都充满了力量与美感。在这里,年龄只是数字,退休不是终点,而是开启了另一段追寻自我、点亮生活的旅程。

60后“新老人”的生活新体验

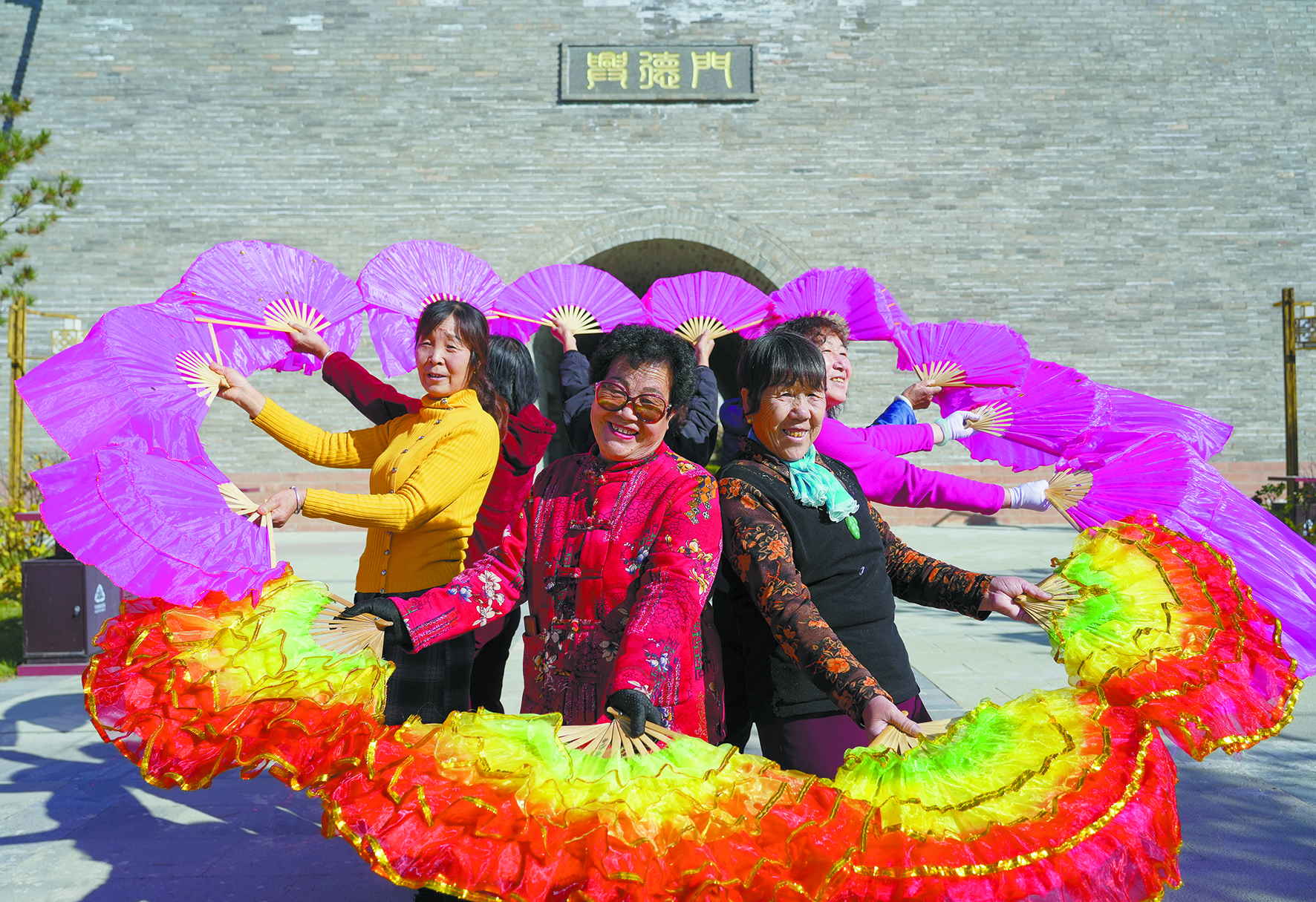

10月27日,市区南河滩兴德门广场上,一群60后“新老人”舞起火红的扇子,为重阳节活动排练节目《九月酒》。这个叫做“夕阳健身队”的民间社团,已经成立十几年,最多时有40多人,每天早晨以舞相聚,最拿手的节目就是扇子舞。每逢传统节日和国家法定纪念日,大家总会提前排练节目,让每个节日都过得喜气洋洋。“这么多年,我们每个节日的舞蹈都没有重样过。”编导刘彩珍自豪地说。因为常年跳舞,社团里每个人的扇子都舞得韵味十足,几十个动作加上队形变换也难不倒队员,大家每隔两天就能排练出一个全新的节目。

这群60后年轻时大多是农民或者小商贩,种庄稼、种菜、挑担子卖菜……曾经的苦日子成为集体记忆。如今,这些以前围着丈夫孩子和锅灶转的妇女们在老年时找到了全新的热爱,焕发出无限活力。谈起为什么热爱舞蹈,大家七嘴八舌地说起来:“苦了大半辈子了,老了就要每天过得开开心心的,要尽情享受生命。”“只要能动一天,就要耍一天。”“跳完舞神清气爽,全身都舒服,医院都去的少了。”因为这份热爱,这群年轻时舍不得买衣服的妇女们自掏腰包,添置了十几套舞蹈服,有了成箱的舞鞋和舞具。

舞蹈带来的不只是快乐和健康,还有一连串的幸福体验。段玉芳参加了3个歌舞社团,腰鼓、民族舞、现代舞都不在话下。这个夏天,她和歌舞社团的伙伴们一起去河南郑州参加菊花展、去广西桂林看山水,一边舞蹈一边旅行,玩得不亦乐乎。段玉芳的经历并不是个例,不少老年活动社团的成员互相交叉重合,丰富的社团活动极大地充实了他们的晚年生活。

在市区博物馆广场,每天早上9点,大众红歌合唱团都会准时出现。这是我市规模较大的老年社团之一,这个社团于2022年5月成立,聚集了近500名的红歌爱好者,成员平均年龄接近70岁,涵盖退休职工、商人、农民等群体。合唱团里大多数人是业余爱好者,他们因热爱相聚,借助网络或社交平台学习新技能,如今合唱团里集齐了高音萨克斯、中音萨克斯、长号、小号、电吹管、手鼓等二三十种乐器,有主持人、指挥手、调音师、后勤人员等各类人才,更有不少人多才多艺,可以在不同技能之间随意切换。

60多岁的殷彩虹整天笑呵呵的,是团里的“开心果”。仅有小学文化的她,却在音乐方面颇具天赋,既是合唱团的领唱,也是舞者兼小军鼓师。去年7月,她才开始接触军鼓,勤学苦练后,如今没有什么乐曲是她伴奏不了的。打军鼓时,她恣意张扬;唱起歌来,她浑厚激昂;演起歌舞剧时,她情绪饱满、姿态轻盈,是现场粉丝心目中的“明星”。每年春夏时节,合唱团常常受邀参加全市各县区的旅游节和节日庆典活动,大家一路相伴高歌而去,又一路欢唱而归,老年生活轻松愉悦。“唱歌让我找到了新的生活方式,不仅使生活品质和艺术品位得到提升,更重要的是,我的生命有了一次全新的开始。”殷彩虹说。

记者手记:随着重阳节的到来,尊老敬老的内涵正在不断丰富。从基本的物质赡养,到高层的精神关怀,社会对“如何养老”的认知正在深化。固原老年人的朗朗书声、悠扬琴韵与翩翩舞姿,正为我们勾勒出一幅“积极老龄”社会的生动蓝图——在这里,每一位老年人的晚年,都能如此充实、优雅而有尊严。(记者:马 静 高 磊)

相关新闻

-

宁夏划拨2200万元用于开展春节前走访慰问生活困难党员、老党员和老干部

[2026-01-17] -

市政协召开五届二十七次常委会会议

[2026-01-16] -

宁夏发布首份省级生态保护修复公报

[2026-01-16] -

固原公安交出2025年平安建设优异答卷

[2026-01-15] -

宁夏生态环境分区精准管控 生态空间扩容490余平方公里

[2026-01-15] -

宁夏推动补充工伤保险拓围扩面 五大重点行业率先参保

[2026-01-15] -

我市劳务产业提质增效 2025年农村劳动力转移就业超31万人

[2026-01-14] -

3件住宁全国政协委员提案入选全国政协2025年度好提案

[2026-01-14] -

金融赋能创业 就业硕果盈枝

固原1.88亿元担保贷款带动1249人就业[2026-01-14] -

沃野追梦启新程

——自治区党委农村工作会议侧记[2026-01-14]